- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年3月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年1月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

「ホステル」

いつか見なきゃと思いながら怖くて見てなかったカルトムービー。

ついに映画館で見届けた。

「イングロリアスバスターズ」でユダヤの熊を演じた、

イーライロス監督の容赦なし強力拷問映画!

いやー痛い!

ひりひりピリピリ痛い!

ひーー!

「トロン:アレス」を映画館にて。

究極の映像美とナインインチネイルズの重低音と小規模なストーリーが合体した陶酔映画。

CMで流れる映像以上の事も起きないのに、なんでこの映画はこんな面白いのだろうか!

1・2作目を真面目に復習しておいたので楽しさ倍増。

特に一作目リスペクトはアガよな~!

「ファイナルデッドブラッド」

あまりの内容に公開見送りになるものの、ファンの声が届き緊急劇場公開!

待望のファイナルデスティネーションシリーズ最新作を満席の映画館で観てきたよ!

とはいえ結局、例の死のピタゴラスイッチよ。

運命を逃れられない人々がそりゃもうバタバタと!

でひ~!

「THE FIRST SLAM DUNK」

私は何度映画館で観たら気が済むのだろうか!

漫画もアニメも全く手をてをつけぬまま、この映画版だけを延々と見続けておる。

「音楽」を映画館にて。

ロトスコープの手法で七年間の歳月で完成したアニメ映画「音楽」

…がさらに200カットを描き直したブラッシュアップ版で再上映

岩井澤監督の狂気はまだ続いてたよ。

せーの、の初期衝動を浴び再興奮!

再サイコーだよ!

私は何度この映画を映画館で観たら気が済むのだろうか!

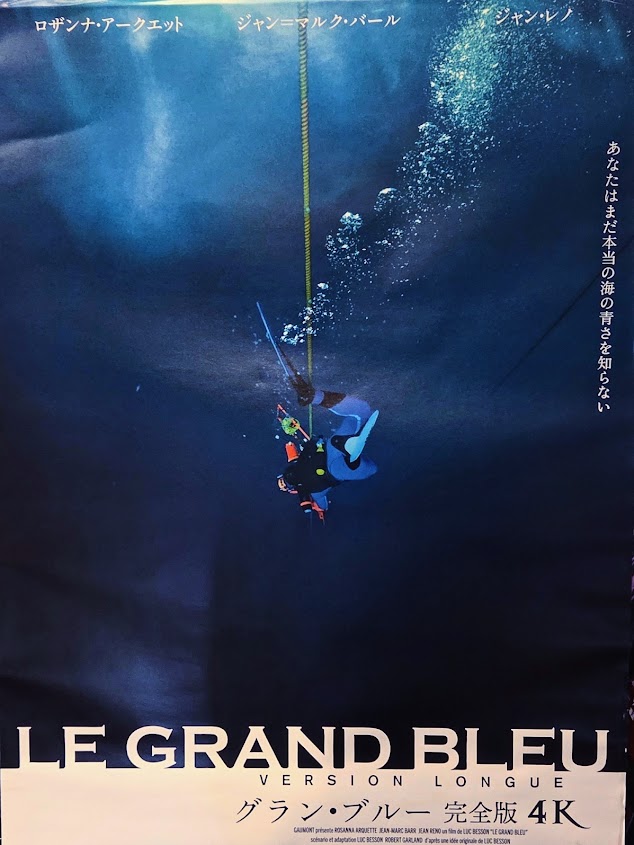

「グラン・ブルー」を映画館にて。

少年時代のモノクロの海が艶やかに美しく。

リュックベッソンがどんなにトンデモ映画監督になろうとも、この海を撮りきった人として延々と信頼してしまう。

ジャンレノはこのエンゾ役が一番カッコ良い!

ママンのパスタはあんまり美味しそうに見えないけど。

「4匹の蝿」を映画館にて。

サスペリアのダリオアルジェント監督3作目作品。

初期作品ですでに映像は異彩を放っておるが。

ストーリーテリングの切れ味の悪さが招く混沌がなんとも。

そこがアルジェントらしいと言えばらしい。

ただラストシーンの映像は奇跡的に素晴らしく

映画館で観れてよかった!

「トイ・ストーリー」

30周年記念劇場上映。

1週間限定というタイトさの中、なんとか観にいけた!

ピクサーの1作目にしてピクサーイムズをもっとも感じる、キュートに熱い作品。

何度も見てる映画だが初映画館は格別であった!

ついでにモンスターズインク、カーズも映画館上映してくんないかなぁ。